Définition et classification des TVNIM

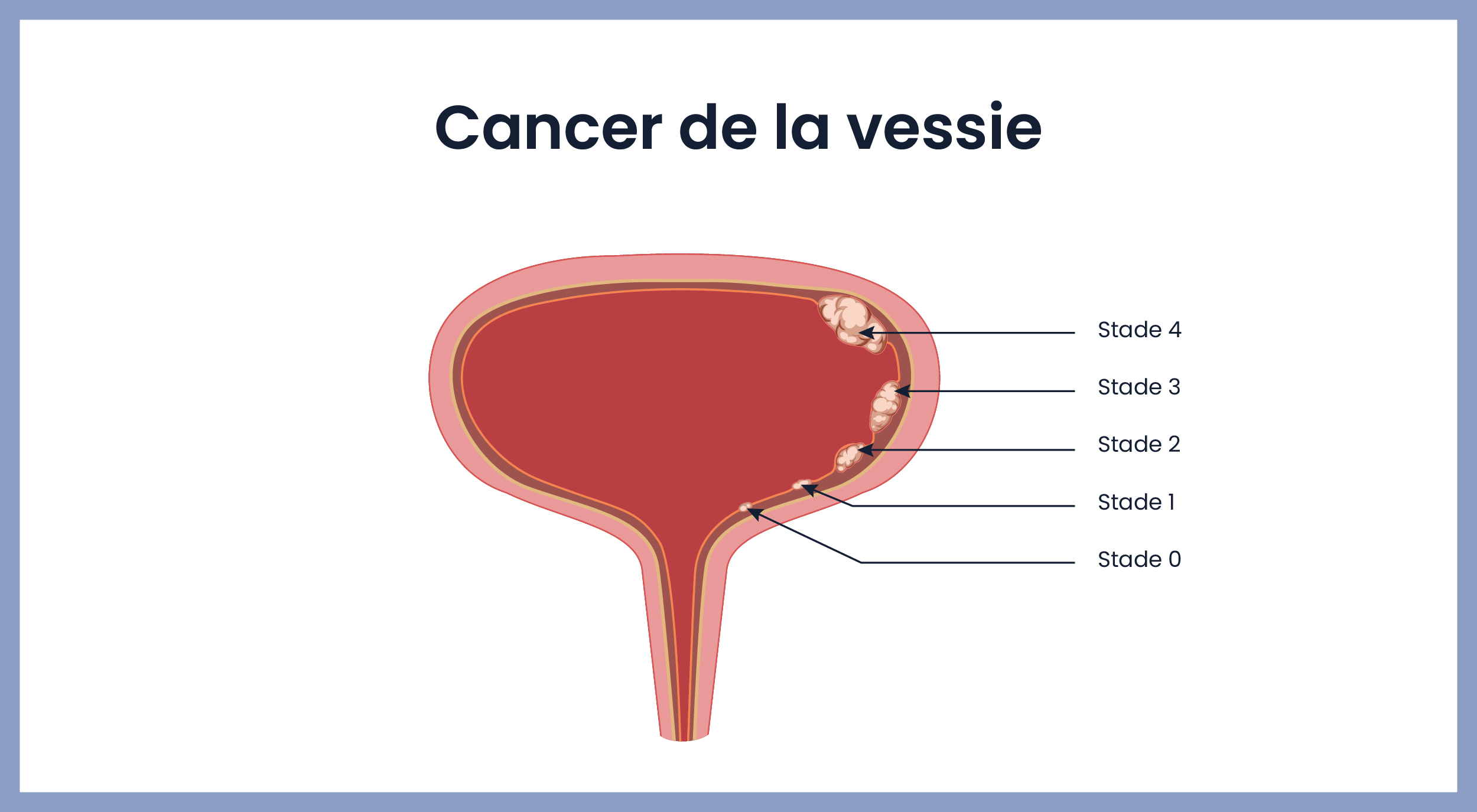

Les TVNIM regroupe les tumeurs limitées à la muqueuse vésicale (Ta), au chorion (T1) ou les carcinomes in situ (CIS). Le traitement repose sur une classification du risque selon les recommandations de l’EAU et de l’AFU :

- Risque faible : tumeur unique, Ta, bas grade, de petite taille (< 3 cm), sans antécédents de récidive

- Risque intermédiaire : tumeurs multiples, récidivantes, de taille > 3 cm

- Risque élevé : T1, haut grade, CIS, tumeurs multiples récidivantes, anomalies de cytologie, présence d’invasion lymphovasculaire

Cette stratification permet d’adapter le schéma thérapeutique et la surveillance.

RTUV optimisée et RTUV de 2nd look : fondement du traitement initial

La résection transurétrale de la vessie (RTUV) est le traitement initial incontournable. Elle permet à la fois un traitement local et un diagnostic histologique précis. Son efficacité dépend fortement de la qualité de l’exérèse :

- La résection en un seul bloc est de plus en plus recommandée pour mieux préserver l’architecture tissulaire.

- La photodétection par hexaminolévulinate (PDD) permet de visualiser les lésions invisibles en lumière blanche, notamment les CIS.

- Une seconde résection à 4–6 semaines est recommandée pour les tumeurs T1 de haut grade, ou en cas de résection incomplète.

Ces optimisations réduisent significativement les taux de récidive et améliorent la précision du stade.

Instillations endovésicales : vers des schémas adaptés au risque

1. Chimiothérapie intravésicale immédiate post-RTUV

Une instillation unique de mitomycine C dans les 6 heures suivant la TURB est recommandée pour les TVNIM de faible risque. Elle permet de diminuer de près de 40 % les récidives précoces.

2. Immunothérapie par BCG : toujours une référence

Le BCG intravésical reste le traitement de référence pour les TVNIM à haut risque. Son mécanisme d’action implique une stimulation de l’immunité locale contre les cellules tumorales. Le schéma classique repose sur :

- Une induction de 6 semaines

- Un entretien de 1 à 3 ans, selon le risque

Nouveautés récentes :

- Utilisation de doses réduites de BCG en période de pénurie, avec une efficacité comparable

- Développement de nouvelles souches (VPM1002BC, Tokyo, TICE)

- Études sur les biomarqueurs prédictifs de réponse au BCG (ex : cytokines urinaires, expression PD-L1)

Alternatives thérapeutiques en cas d’échec du BCG

Les patients dits BCG réfractaires ou intolérants représentent une population à très haut risque, historiquement orientée vers la cystectomie.

De nouvelles options émergent, en particulier pour les patients souhaitant éviter une chirurgie mutilante :

- Double instillation de gemcitabine-docétaxel : bonne tolérance et efficacité démontrée dans plusieurs études de phase II/III

- Instillations de mycobactéries non tuberculeuses comme le MCNA

- Électroporation associée à la mitomycine C : en cours d’évaluation, cette technique améliore la pénétration cellulaire du traitement

- Immunothérapie systémique ou intravésicale (nivolumab, atezolizumab) dans des essais cliniques prometteurs (KEYNOTE-676, CheckMate-9UT)

Traitements technologiques et innovations focales

La technologie permet d’envisager de nouveaux traitements moins invasifs :

- Laser endovésical : destruction ciblée des tumeurs de récidive sans nouvelle TURB

- Photothérapie dynamique (PDT) : usage expérimental pour les lésions superficielles résistantes

- Dispositifs intravésicaux libérant des médicaments de façon prolongée (TAR-200)

Biomarqueurs et suivi : vers une désescalade personnalisée

Le suivi standard repose sur des cystoscopies régulières, souvent mal tolérées et anxiogènes. L’arrivée de biomarqueurs urinaires pourrait bouleverser cette surveillance :

- UroVysion : FISH pour détecter des anomalies chromosomiques

- CxBladder : panel de gènes exprimés dans les urines

- NMP22 : protéine nucléaire associée à la prolifération tumorale

L’intégration de ces outils avec l’IA appliquée à la cystoscopie numérique ou à l’analyse urinaire ouvre la voie à un suivi plus personnalisé, en adaptant la fréquence des examens aux facteurs de risque dynamiques.

Vers une approche multidisciplinaire

Le traitement des TVNIM tend à s’intégrer dans une prise en charge multidisciplinaire :

- Urologue

- Oncologue médical (dans le cadre des essais cliniques ou d’un BCG réfractaire)

- Radiologue pour les évaluations d’imagerie

- Anatomopathologiste pour un compte rendu détaillé (sous-classification OMS 2016, évaluation du statut musculaire)

Cette approche permet de garantir des décisions collégiales, conformes aux recommandations et tenant compte des souhaits du patient.

Conclusion

La prise en charge du TVNIM est en pleine évolution. Si la RTUV reste centrale, les progrès en immunothérapie, chimiothérapie intravésicale et en technologies mini-invasives élargissent considérablement l’arsenal thérapeutique. L’avenir repose sur une individualisation poussée des traitements, la validation de biomarqueurs fiables et l’intégration de l’intelligence artificielle pour une urologie de précision.