Qu’est-ce que l’intelligence artificielle en médecine ?

L’intelligence artificielle désigne un ensemble de technologies permettant à des algorithmes de reproduire des fonctions cognitives humaines : reconnaître des images, comprendre le langage, apprendre à partir de données.

En imagerie médicale, les systèmes d’IA (souvent basés sur l’apprentissage profond ou deep learning) sont entraînés sur des milliers d’examens pour :

- détecter automatiquement des anomalies

- classifier des lésions

- prédire la nature bénigne ou maligne d’une image

Prostate et IA : une alliance prometteuse

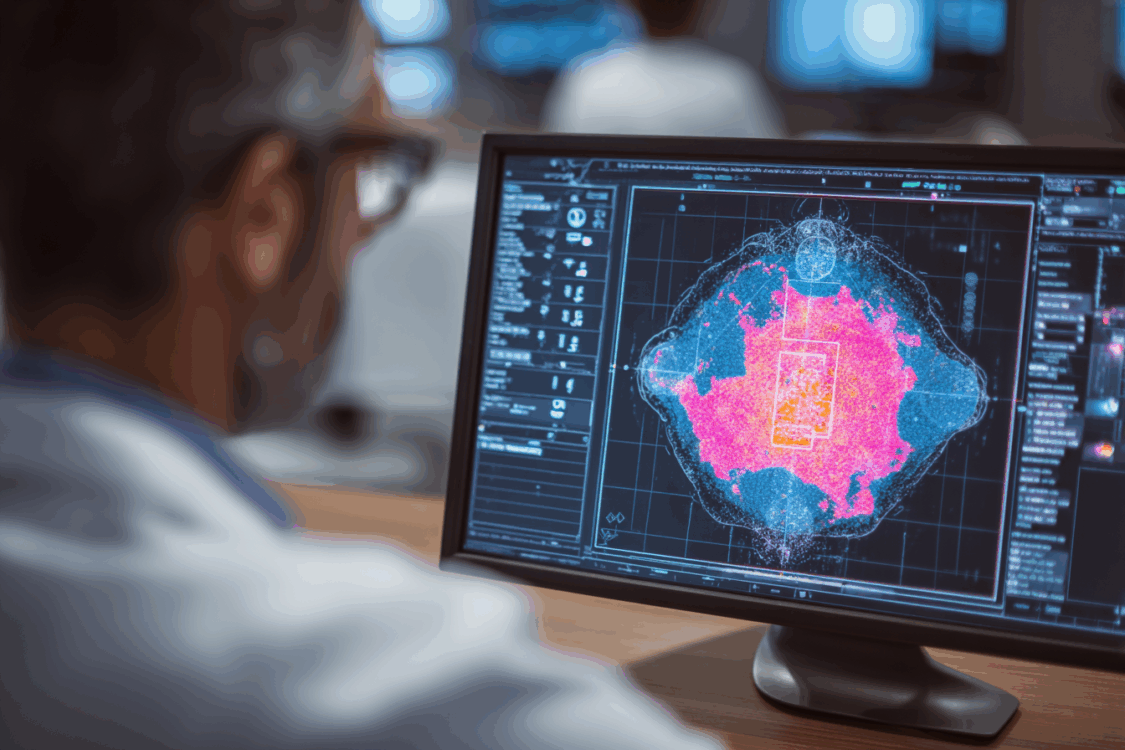

1. Lecture assistée de l’IRM prostatique

L’IRM multiparamétrique (IRMmp) est devenue la pierre angulaire du diagnostic du cancer de la prostate. Des logiciels basés sur l’IA permettent désormais :

- d’identifier des lésions suspectes sur les séquences T2, DWI et ADC

- d’attribuer un score PI-RADS automatisé

- d’aider au guidage des biopsies ciblées

Des études ont montré que ces outils pouvaient améliorer la détection des cancers significatifs, tout en réduisant les faux positifs.

2. IA et segmentation de la prostate

L’automatisation de la délimitation des volumes prostatiques est un enjeu majeur pour :

- la planification des biopsies

- la dosimétrie en radiothérapie

- le suivi des patients

Les modèles de deep learning offrent une segmentation précise, reproductible, en quelques secondes.

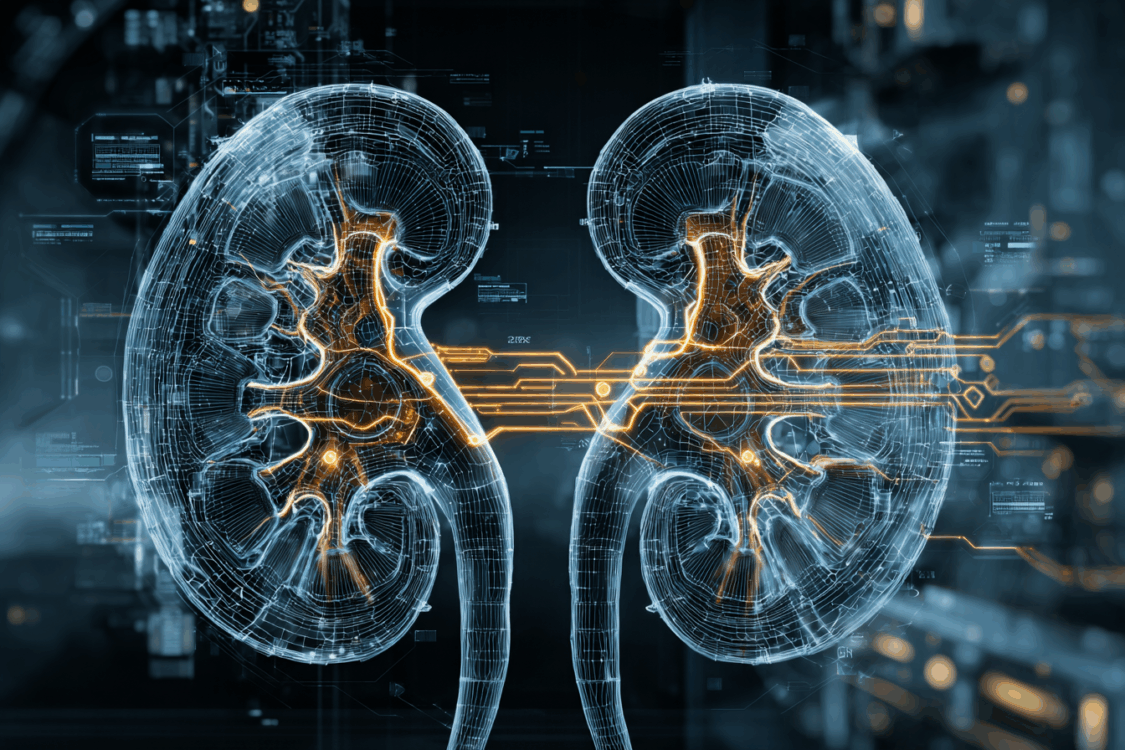

IA en uro-scanner et imagerie rénale

L’IA est également utilisée pour :

- détecter automatiquement des calculs rénaux sur le scanner sans injection

- caractériser des tumeurs rénales sur les examens injectés (scanner, IRM)

- différencier les masses kystiques bénignes (Bosniak I-II) des lésions suspectes (Bosniak III-IV)

- estimer le volume tumoral ou prédire l’agressivité à partir de l’imagerie (radiomique)

Ces outils peuvent améliorer le triage des patients et éviter des examens invasifs inutiles.

IA en cystoscopie et détection des tumeurs vésicales

La reconnaissance visuelle automatisée à partir d’images endoscopiques est en plein essor. Des prototypes de systèmes d’IA sont capables de :

- repérer des lésions planes difficiles à visualiser (CIS)

- détecter automatiquement les papilles suspectes

- orienter vers une biopsie ciblée

Les performances des IA sont parfois comparables, voire supérieures, à celles des urologues expérimentés dans certaines études pilotes.

Intégration en routine clinique : défis et limites

1. Qualité et représentativité des données

Les IA doivent être entraînées sur des bases de données représentatives de la population réelle, incluant des variabilités interindividuelles, techniques et pathologiques.

2. Interprétabilité

Les modèles de deep learning sont souvent qualifiés de « boîtes noires ». Le manque d’explicabilité freine leur adoption clinique.

3. Réglementation et validation clinique

Les dispositifs d’IA doivent être validés cliniquement, certifiés (CE, FDA) et encadrés par les autorités sanitaires.

4. Complémentarité, non remplacement

L’IA n’a pas vocation à remplacer le clinicien, mais à l’aider à prendre des décisions plus rapides, reproductibles et documentées.

Perspectives d’avenir

- IA intégrée aux plateformes d’imagerie (PACS intelligents)

- Aide au suivi longitudinal des patients (détection de progression ou récidive)

- Analyse de données multi-sources (radio-génomique, fusion IA + biomarqueurs)

- Personnalisation des parcours de soins en urologie

Conclusion

L’IA en imagerie urologique est déjà une réalité dans de nombreux centres, avec un potentiel de transformation majeur. En tant que professionnels de santé, il est essentiel de comprendre ces outils, de participer à leur validation, et de rester critiques sur leur intégration. L’avenir de l’urologie sera collaboratif, à la croisée de l’humain et de la technologie.